一辆车的价值,远不止于交付时的光鲜。当车主历经十年岁月、行驶二十万公里,方向盘是否依然稳健、刹车是否始终可靠……这些深藏于时间的答案,才是对“好车”最严格的诠释。

如今的汽车行业,似乎更加热衷于讨论另一种“时间”:一款新车从概念到上市的周期有多短,一次系统升级能带来多少新功能。然而,当热潮消退,这些仓促推出的产品,是否能够成为用户经得起时间考验的可靠伙伴呢?

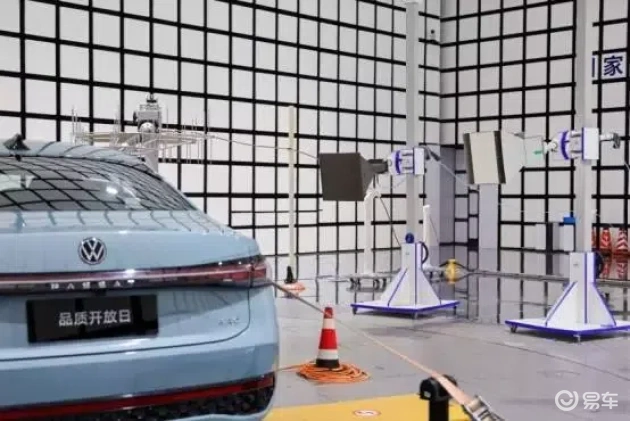

正是基于这样的思考,上汽大众在新一期“品质开放日”系列活动中选择了一条独特的叙事路径。活动并未聚焦于新车的炫酷功能,而是将大门敞开,带领观众走进试验室。在这里,车门需经历10万次开合测试,车身在-50℃至120℃的极端环境中反复考验,每一个零部件都需通过近乎严苛的验证关卡。这种对“耐用”与“安全”的执着,不仅是对行业浮躁现象的一次校正,更蕴含了对“长久陪伴”的深刻理解:真正的竞争力,从来不是比谁跑得更快,而是比谁能跑得更久、更稳。

在全行业竞相追求“速度”的背景下,为何仍需强调“品质”?

从2021年到2025年,中国汽车行业的主旋律可以用一个字概括——“快”。从电动化转型的竞赛,到辅助驾驶功能的叠加,再到车机座舱的软硬件一体化,一切都在加速推进。过去一款新车从立项到上市大约需要4年时间,如今许多新势力品牌已将这一周期压缩至18个月,甚至更短。高频次的新车发布、快速的市场验证以及持续的OTA更新,这些已成为新的行业标准。

然而,在节奏加快的背后,市场的另一面也逐渐显现。一些新车型上市后即遭遇“通病”,许多消费者在论坛和社群中自嘲“首批车主成了测试员”;“三电系统故障”、“车机死机”、“高速行驶时漏风”等问题频繁出现。人们逐渐意识到,汽车并非手机,不能简单地“更新功能,同时修复漏洞”。汽车是一个大规模制造、长期使用且涉及安全的工程产品。特别是在中国这样地形复杂、气候多变、用户需求多元的市场中,车辆品质的稳定与可靠,远比新功能的炫酷更具基础价值。

消费者的观念也在不断演变。几年前,他们愿意为大屏幕和高级辅助驾驶功能买单;如今,他们更加关注产品的持久性,会问:“这套系统能长期使用吗?”从短期体验向长期陪伴的转变,意味着“显而易见的功能”不再是唯一的卖点,“隐性的质量”正重新成为购车决策的关键因素。

因此,当上汽大众将话题重新聚焦于“品质”时,这既不是逆势而为,也不是固守传统,而是在以强大的体系能力为支撑,对当前市场过度追求“快节奏”的一次有力回应。

从测试细节到验证体系,上汽大众展示的是“可被验证的品质观”

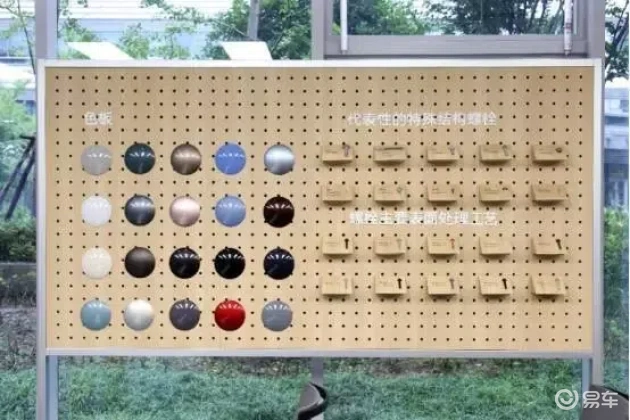

这次品质开放日活动没有铺天盖地的流量词汇,但呈现的每一项内容都很“硬核”。车辆在试验室中承受着120℃高温与-50℃低温的极限考验,车门反复开合10万次,模拟30年使用频率;整车在暴雨级别几十倍的水压下进行密封性测试;声学试验室里,车辆在接近“无声”的环境中测试细微噪音;电磁兼容测试中,从每一个零部件开始,就遵循“每件必测,合格上车”的原则。

这些看似枯燥的测试项目,其实透露出几个非常关键的信息:

第一,标准远高于行业平均水平。在行业普遍采用3万-5万公里耐久测试时,上汽大众将其提升至10万公里,并要求必须穿越两次寒冬、一次酷暑,测试周期拉长至18个月以上,等效用户使用里程超30万公里。这是对稳定性极其严格的挑战。

第二,极限工况模拟并非“象征性”。以雨淋密封性试验为例,不仅模拟日常降雨、高速穿水、洗车等22种工况,还叠加了倾斜姿态、负压、动态变化等极端场景。这种测试方式并不为“通过”而设置,而是以“让缺陷暴露”为目标,强调提前发现问题、提前处理问题。

第三,从试验走向体系,验证不是局部行为,而是链条闭环。从前期开发阶段的产品定义、总布置,到批量开发中的结构设计与虚拟样车,再到批量准备阶段的零部件与整车认证,开发流程中的每一个节点都设有严格的质量控制阀,确保每一次决策都有依据,每一环都能被追溯。

在一系列严苛标准背后,其实更重要的是那套支撑这些标准落地的能力。上汽大众汽车有限公司党委书记、总经理陶海龙提到:“定义一款车能否进入市场,上汽大众有‘一杆秤’。这杆秤背后的信心,来自于稳定的试验资源和完备的开发与验证体系。每一个结论,都是通过大量的试验验证,并结合市场需求,不断更新试验标准而得出的。”

这不是拍板定案的主观判断,也不是走流程的象征测试,而是典型的德系工程逻辑:一切源于验证、一切基于数据、一切追求可复现与可交付。

品质,是上汽大众始终无法放弃的核心锚点

对于一家已有40余年历史、在中国市场拥有超过2800万用户的合资车企来说,品质不是锦上添花,而是品牌信誉的根基,是用户之所以“信任你”的理由。

为什么必须坚持品质?因为这不仅是德系造车理念的延续,更是品牌在产业转型中的信任锚点。今天的市场更加多元、复杂,技术更新更快,用户更理性。但真正能够穿越周期的,从来都不是潮流,而是能被验证、能被使用、能被信赖的工程产品。

在陶海龙看来:“汽车工业有两大特点:一是大批量生产;二是涉及生命安全。既是大批量,又与客户个人的生命相关的产品,(因此)质量要放在重要的地位,需要有一整套质量保证。对上汽大众来说,安全是我们的底线,也是我们的法宝和DNA。”

说到底,这种对品质的执念并非出于保守,而是认知的不同层级。上汽大众所理解的“品质”,不是交付那一刻的状态,而是车辆“全生命周期”的可靠表现。从样车验证,到量产交付,再到售后追踪,每一辆车从设计图纸到用户用车体验都被置于长周期、系统化的质量控制中。

更重要的是,在市场节奏加快的背景下,上汽大众并未采取“以慢对快”的策略,而是探索出了一条“既快又稳”的发展路径。通过流程重构,将原本串行的开发链条转变为并联模式。例如,在造型设计尚未完全定稿时,后续环节即可提前获取数据,同步启动光顺设计与结构设计,从而打通信息壁垒,缩短前期周期。

通过运用数字化仿真与虚拟测试技术,工程团队能够在实车试验前进行多轮迭代,提前发现潜在风险,从而提高开发效率和验证精度。此外,资源的扩展以及中德“接力式”协同机制也为产品验证的加速提供了有力支持。

以ID.4 X为例,其车轮支架原本需要在左右两侧共测试16个零件,过去只能在一个台架上依次完成,整个周期长达10周。而现在,通过两个台架同时运行,每台台架并行测试8个零件,将验证周期缩短至5周,实现了“以空间换时间”的倍增效应。归根结底,这种“提速不减质”的能力,并非通过削减环节获得,而是通过体系升级与经验积累实现的效率提升,这是只有具备深厚工程积淀的车企才能具备的成熟能力。

结语:在汽车全面智能化的当下,越来越多的消费者开始关注一个无法量化但至关重要的问题:这辆车能陪伴我多久?是否会出故障?在关键时刻是否可靠?这些问题的答案,并不在于参数表上的数字或发布会的PPT,而在于一间间试验室、一项项验证数据以及一次次对“不确定性”的提前防范。

上汽大众选择在此时间节点重新强调“品质”,不仅是一次对外的企业形象展示或品牌叙事,更是一次对内的自我确认。通过一整套可验证、可追溯、可复现的验证体系,他们向用户传达:我们所说的“可靠”是有坚实基础的;我们所讲的“安全”不仅是承诺,更是底线。

未来的汽车行业或许将更加迅速、竞争激烈且变幻莫测。然而,我们必须清醒地认识到,暂时的领先并不意味着长期的稳定与长远的发展。唯有那些愿意在品质上多投入、多坚持、多验证的品牌,方能在喧嚣过后,成为用户真正信赖的出行伙伴。